Registan

square

Registan

square

Медресе Мирзо Улугбека

Super User

Медресе, возрожденное из руин

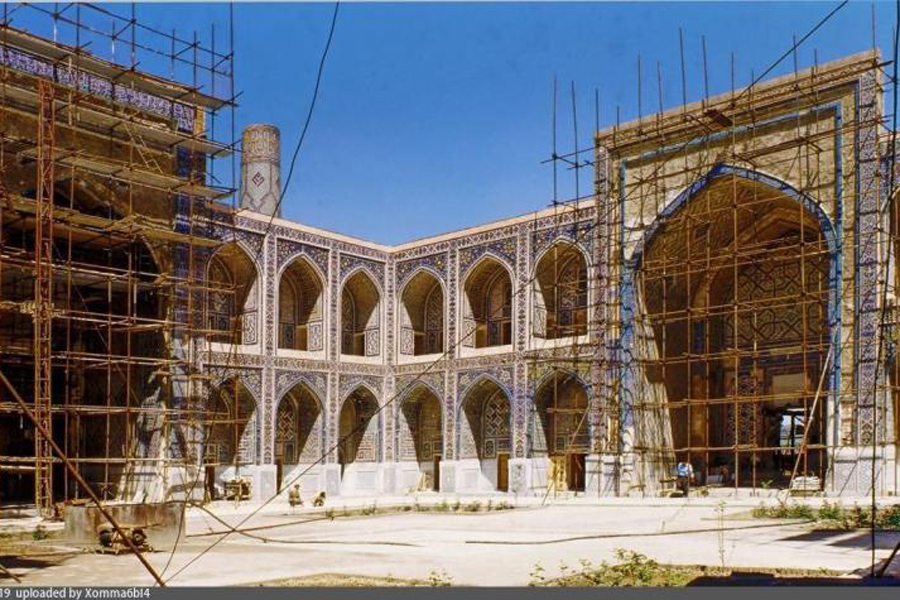

Сегодня в это трудно поверить, но еще в 1994 году медресе Улугбека на площади Регистан в Самарканде было в ужасном состоянии. Второй этаж первого на востоке университета был полностью разрушен в связи с землетрясениями, негативным воздействием климата, вибраций, вызываемых потоком автомобилей по близлежащим улицам.

Восстановление исторической достопримечательности началось в 1994 году, когда при поддержке ЮНЕСКО и инициативе руководства Узбекистана было принято решение о широком праздновании 600-летия со дня рождения Мирзо Улугбека. По случаю круглой даты в список капитальной реконструкции были включены самаркандские памятники старины, непосредственно связанные с именем великого ученого и государственного деятеля эпохи восточного Ренессанса. Это обсерватория Улугбека, мавзолей Гур-Эмир, мечеть и мавзолей Бибиханым, медресе Улугбека в комплексе архитектурного ансамбля Регистан.

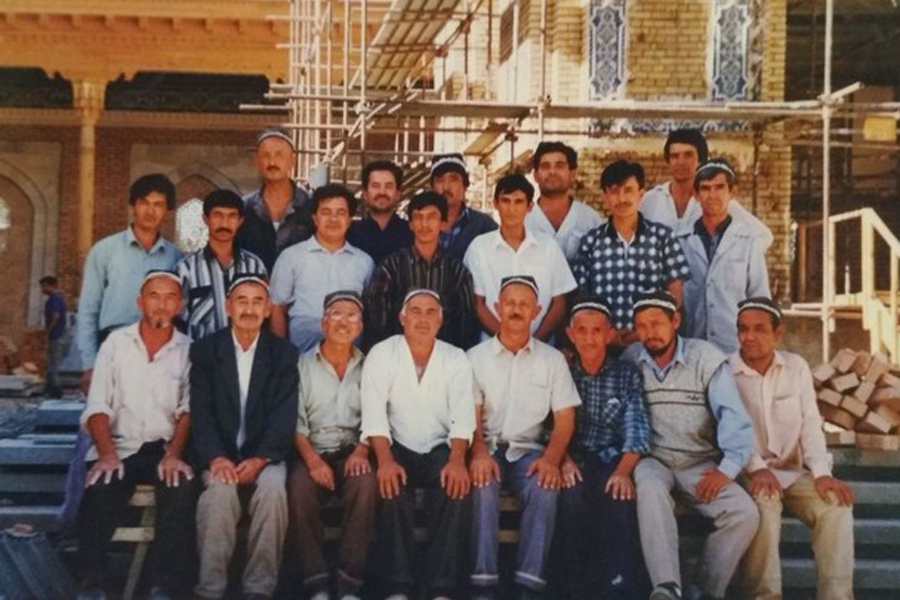

Главными архитекторами реставрации медресе Улугбека были Рафаэль Ишмухамедов и Игамберди Нуруллаев. Для проведения и подготовки юбилея в Самарканд приезжали реставраторы из Хорезмской, Ферганской, Бухарской, Кашкадарьинской областей, а также были приглашены строительные тресты Самарканда. Только для ремонта и реконструкции медресе Улугбека было привлечено более 250 человек. Это каменщики, землекопы, плотники, жестянщики, резчики по ганчу, дереву, камню, реставраторы резной наборной и глазурованной мозаики и майолики. Совместными усилиями мастеров были реконструированы и возведены дворовые порталы и худжры (кельи) второго этажа. Керамические глазурованные плитки, майолики, глазурованные майоликовые сталактиты, панно колонны были изготовлены мастерами-керамистами в Самаркандской специальной научно-реставрационно производственной мастерской во главе опытным технологом Верой Кондратенко.

Все резные двери по первому и второму этажей были изготовлены из дерева твёрдых пород - дуба, ясеня, красного дерева, чинары, ореха, тутовника, кедра. Мастерами резчиками по дереву были самаркандские усто Миржалол Асадов, Насрулло Сохибназаров, Собир Хакимов. Облицовочные реставрационные работы по воссозданию резных мраморных панелей по дворовым фасадам были выполнены мастерами во главе с Героем Узбекистана Мирумаром Асадовым, лауреатом Государственной премии имени Алишера Навои Абдуворисом Фаттаевым.

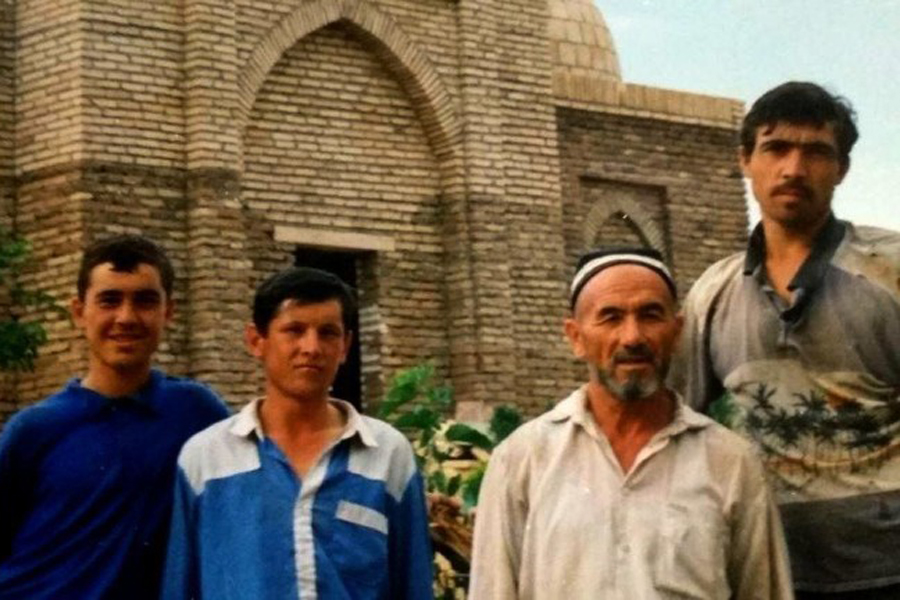

Из фотографий становится ясно, какая колоссальная работа была проведена для восстановления культурного наследия.

Медресе Улугбека было построено в 1417 -1420 годах. Уже вскоре после окончания строительства медресе Улугбека становится одним из самых престижных университетов мусульманского Востока XV века. В учебном заведении читались лекции по математике, геометрии, логике, естественным наукам, богословию, сводам учений о человеке и мировой душе. Читали их такие известные учёные как Кази-заде ар-Руми, Джемшид Гияс ад-Дин Ал-Каши, Ал-Кушчи, а также сам Улугбек.

Азамат САМАТОВ, заместитель директора архитектурного ансамбля Регистан.

Исчезнувшая мечеть на Регистане

Мало, кому известно, но к югу от медресе Улугбека некогда возвышалась мечеть, построенная в XV веке влиятельным вельможей Алике Кукельташем. По площади эта мечеть конкурировала с соборной мечетью Амира Темура, известной теперь под именем мечети Биби ханым, и наравне с ней исполняла функции пятничной мечети, предназначавшейся для праздничных молений.

О вельможе Алике Кукельташе известно немного. Академик В. Бартольд писал, что он пользовался своим влиянием и богатством для защиты угнетенных, а каждый обиженный, обращавшийся к нему, находил защиту, несправедливые правители побаивались его. Пятничная мечеть, названная впоследствии его именем, была построена во времена царствования Улугбека на месте пришедший в упадок домонгольской мечети. Помимо нее, Алике Кукельташ построил медресе в Герате и благотворительные учреждения в Мерве. Прожил вельможа 90 лет и умер в 1540 году. Его же мечеть просуществовала до конца XVIII века, а потом была разрушена

Мечеть имела прямоугольный план (около 90х60 м), включала вытянутый двор, обведенный галереями с 210 куполами, основанными на кирпичных устоях и каменных колоннах, фрагменты которых найдены в 1936 году во время земляных работ при разбивке Регистанского сквера. Несомненно она уступала своей сопернице по величественности и роскоши убранства мечети Бибиханым, хотя в ней было применено также немало камня.

В 1921 году при чистке, а затем ликвидации одного хауза, находившегося по южную сторону от Регистана, было извлечено довольно много мраморных архитектурных фрагментов, некогда принадлежавших мечети Алике Кукельташ и хранившиеся затем в медресе Шердор. Тут были части стволов колонн и полуколонн в стилистике дворцов Улугбека к северу от Самарканда и Гур-Эмира; плиты с надписями и плоскими сталактитами, огибавшими здание снаружи выше панели, и другие. Отсюда же был извлечен крупный фрагмент сферической каменной чаши из мрамора, которую рабочие приняли за кусок пиалы легендарного Рустама. В этом их убеждал высеченный по наружному борту религиозный текст.

Должно быть, мечети Алике Кукельташа принадлежат и некоторые крупные каменные базы из-под колонн, которые сейчас находятся у Регистана и напоминают подобные колонны из мечети Биби ханым. Во всяком случае все, что известно в настоящее время о пятничной мечети Алике Кукельташа, свидетельствует как о её исключительных размерах, так и о том, что основными строительными и декоративными материалами являлись жженый кирпич и камень, а не дерево.

В облицовке мечети широко использовались резные мраморные плиты. Четырехайванная дворовая композиция с основанными на столбах, многокупольными галереями и с главным, перекрытым обширным куполом и подчеркнутым парадным айваном здания характерны для гератской джума-мечети, радикально перестроенной в 1498-1500 гг. Алишером Навои

За всю историю своего существования, мечеть Алике Кукельташа неоднократно подвергалась переделкам, а впоследствии разрушению, и потому её первоначальный облик установить довольно сложно. Поиски ранних фотографий и чертежей не увенчались особым успехом.

Наргиза ШАРИПОВА, гид-экскурсовод

Древние стены помнят имена мастеров

Проблемы реставрации, сохранения и использования памятников истории в Самарканде сегодня стоят очень остро, ведь ежегодно мы теряем десятки творений наших предков. Поэтому очень важно в самое ближайшее время возродить утраченную самаркандскую школу реставрации, которая когда-то была известна далеко за пределами страны. При этом необходимо использовать опыт выдающихся самаркандских мастеров. Одним из таких усто был Миршамси Сайфиев.

Мастер Миршамси являлся одним из потомков учителя Амира Темура -Мирсаида Барака, предками его были ремесленники и ученые. Миршамси родился в семье ремесленников в древнем селе Шалгамон под Самаркандом. После смерти отца ему, как старшему ребенку, пришлось заботиться о семье. Умелые руки и природная смекалка позволили Миршамси в 16 лет принять участие в работах по реставрации мавзолея Шахи-зинда, которые проводились в 1947-1950 годах. Тогда у заслуженного мастера Узбекистана Мирхомида Юнусова Миршамси узнал многие секреты изготовления древней изразцовой облицовки. Он постигал исторические каноны архитектурного творчества на основе дошедших до нас старинных планов исторических сооружений, изучил тонкости многих ремесел, и в результате стал ведущим мастером.

С 1956 по 1959 годы Миршамси участвовал в реконструкции медресе Шердор. В 1960-х и 1962-х годах работал над созданием изразцовых плиток и украшений на территории данного медресе.

В 1957 году М. Сайфиев вместе с несколькими другими мастерами из Самарканда помогал в реставрации медресе Додхудо в Пенджикенте (Таджикистан). Позже, в 1963 году, его направили на реконструкцию мавзолея Джахонгира Мирзы в Шахрисабзе. В 1963 году М. Сайфиева попросили помочь в ремонте медресе Лаби Хауз в Бухаре, а через год он уже участвовал в обновлении медресе Кукельдаш в Ташкенте.

В 1965 году было начато выпрямление юго-восточного минарета медресе Улугбека по проекту Э. Генделя. Работы производились группой реставраторов, возглавляемой А. Омеровым. Это было великолепное, но деликатное инженерное мероприятие, в ходе которого минарет медресе был установлен на специальной конструкции. В этой работе принимал участие и усто Сайфиев.

В 1967 году мастер Миршамси сформировал собственную группу по реставрации. В ее состав входили его ученики: Мирмахмуд Мирхомидов (сын мастера Мирхомида Юнусова), Матлаб Махмудов, Раббим Нумонов и Мирсаид Сайфиев. Ученики Миршамси Сайфиева позже стали народными мастерами, к примеру, М. Махмудов был удостоен Государственной премии Республики Узбекистана. В 1965-1970 годах мастер Миршамси и его группа отремонтировали мавзолей Шахи-зинда, подготовив его к 2500-летию Самарканда.

После реставрации и восстановительных работ в медресе Тилля-Кори в 1978 году группа из числа руководителей и исполнителей была удостоена Государственной премии им. Хамзы. Среди награжденных были начальник НПУ К. Крюков, проектировщик В. Пинхасов, мастера-реставраторы Анвар Кулиев, Миршамси Сайфиев, Мирумар Асадов и другие.

Уход на пенсию М. Сайфиева в 1991 году не стал для него прекращением деятельности, он продолжал заниматься любимым делом. При раскопках на кладбище Хазрат-Хизр в 1996 году были найдены останки мавзолея некогда известного шейха Нуриддина Басира. Когда-то его мавзолей располагался рядом с Новадоном (ныне Чашма) у входа в крепость Амира Темура Куксарой. С приходом войск российской царской армии мавзолей был перенесен на кладбище Хазрат-Хизр, которое в советские годы стал заброшенным местом. Сайфиев смог восстановить данный мавзолей по древним технологиям.

Также М. Сайфиев принял участие в строительстве мечетей в Ургуте и реставрации мечети в селение Бахрин. Мастер всегда считал, что смысл его жизни - служить и помогать людям, делать добрые дела, хранить историю.

Прошел год, как нет с нами Ходжи Миршамси Сайфиева, выдающегося мастера самаркандской школы архитектуры, внесшего значительный вклад в работу по реставрации и реконструкции памятников архитектуры. Хотелось бы, чтоб в наши дни секреты старых мастеров не оказались забытыми, как и их имена.

Наргиза ШАРИПОВА, гид-экскурсовод ансамбля Регистан.

Величественные чинары Самарканда

На западе и Востоке чинары (платаны) считаются священными деревьями. Они пережили много веков и были свидетелями истории. На декорах стен, мозаиках многих мечетей мира, на вышивках сюзане можно увидеть некоторые черты чинар. Жизнь этих величественных деревьев всегда окутана легендами. Поэты, очарованные их красотой слагают о них стихи.

О ты, чинара,

взмывшая высоко, –

страшны ли тебе ветер и гроза?

На фоне просветлевшего востока

Ты открываешь медленно глаза.

Белла Ахмадулина

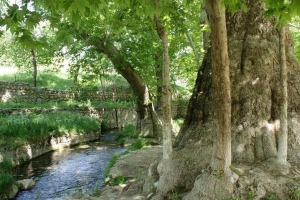

Очень радует, что сады с многочисленными чинарами находятся и в нашем солнечном Самарканде. До сегодняшних дней их посещают не только местные жители, но и туристы со всех стран мира. Одним из таких садов является «Чор-чинор», расположенный в Ургуте - 40 км от Самарканда. Данный сад является уникальной природной достопримечательностью Узбекистана.

В IX веке полководец Ходжа Абу Талиб был похоронен под одной из самых древних чинар. Как гласит одна из легенд, он был правителем Ургута во время арабских нашествий и посадил возле родника четыре чинары. Именно эти четыре чинары положили начало этому саду, поэтому и сад назвали его именем «Ходжа Чорчинар» или «Четыре чинары». В начале XX века в саду построена мечеть, которая изначально выполняла роль медресе.

По всему саду ведет центральная дорожка, с каждой её стороны растут многовековые чинары-великаны. Весь сад бережно охраняется. На стволе каждой чинары располагаются информационные таблички, где указан их приблизительный возраст. Самые большие деревья находятся возле входных ворот, им более 1 000 лет, а наиболее молодым — около 600 лет.

Одна чинара поистине особенная, так как корни этого дерева образовали своеобразную пещеру. Она располагается полностью под землей, как бы внутри дерева и охват ствола с пещерой внутри достигает 16 метров. Внутри можно увидеть пеньки. Считается, что суфии уединялись там для чтения молитв, медитаций, ведения беседы, и проводили занятия своей школы. В подтверждение версии о школе суфийского ордена свидетельствует распространенное название этого дерева — «чинар-школа». Самое поразительное то, что чинара с пещерой в дупле продолжает расти.

Святой источник, ручей от которого идет по всему саду, питает деревья влагой. Этот источник бьет из середины камня. Согласно некоторым версиям, исследователи-геологи решили изучить подземные воды местности и достали этот камень. На удивление, утром оказалось, что без камня вода в источник перестала поступать, а пруд засох. Когда камень был возвращен на свое прежнее место, вода вновь потекла. Некоторые рыбы в пруду источника «золотые». Они считаются священными из-за особенности и святости самого места. Вода в источнике имеет целебные свойства. Многие верующие мусульмане приезжают в этот сад за исцелением, покаянием, умиротворением, спокойствием и читают здесь молитвы. Как слагают в народе: «Живите долго, как наша чинара!»

В 2020 году исполнится 600 лет со времени начала создания ансамбля Регистан в Самарканде

Ровно 600 лет назад правитель древнего города, известный ученый Мирзо Улугбек построил здесь первое медресе, хонаку, караван-сарай и мечеть, которые и дали начало площади Регистан. Сегодня от прежнего ансамбля осталось лишь медресе. Нынешний вид она приобрела во второй половине ХVII века, продолжая нести заложенную Мирзо Улугбеком миссию центра науки и культуры.

Самарканд со своей трех тысячелетней историей был свидетелем многих событий. В городе было много школ, медресе, библиотек. По сведениям известного историка, академика В. Бартольда, в 848 году в районе Гафтар города существовало 17 медресе. Здесь жили и творили известные ученые и деятели культуры, которые внесли огромный вклад в развитие одного из центров мировой цивилизации. Арабский путешественник Ибн Хаукал, побывавший в Жемчужине Востока в Х веке, писал: «Самарканд такой город, где собраны все учёные и литературные деятели со всего Мавераннахра». Сейчас труды тех самаркандских ученых знают во всем мире.

В XI веке в Самарканде на нынешней территории комплекса Шахи-зинда в 1066 году правителем Ибрагимом Тамгачханом было построено медресе “Кусамия”. В нем служил мударрисом известный ученый Абу Хафс Нажмиддин Умар бин Мухаммад ан-Насафи, а в ХII веке здесь учился известный поэт Омар Хайям.

В период правления Амира Темура Самарканд выполнял функцию центра торговли, науки и культуры. В этот период в городе строится медресе Ферузшах, Идегу Темур, Мухаммад Султан, Кутбиддин Садр, Биби-ханым и другие. В них работали мударрисами многие известные в ту пору ученые.

После смерти Темура Мирзо Улугбек продолжил работу в этом направлении. Несмотря на существование многочисленных медресе, в 1417 году он начинает строить еще одно в центре города, вблизи своего дворца Куксарай. Там же по его распоряжению возводятся хонаки, караван-сарай и мечеть. Для сооружения этого центра науки и культуры Улугбек привлекает известных архитекторов и инженеров Мавераннахра и Хорасана. Руководили строительством Улугбек и Казизаде Руми.

Самаркандское медресе по сравнению с построенными к этому времени медресе в Бухаре (1417 г.) и Гиждуване (1433 г.) было намного больше. Помимо лучших архитекторов, здесь работали мастера по обработке камня, резчики по дереву и ганчу, каллиграфы, художники. Общая площадь медресе составляет 81х86 метров. Входной портал, обращенный к востоку, был облицован глазурованными плитами в виде синего неба со звездами, его также украшают различные надписи и изречения из Корана и хадисов. С юга и севера входного портала были возведены два трехъярусных минарета с гулдаста.

Во дворе двухэтажного медресе симметрично был построен летний айван с запасными входными воротами и порталом, а в конце двора или западной части медресе также возвышались два минарета, дарсхона с куполами, между которыми была расположена мечеть. В распоряжении обучающихся в медресе имелось 56 худжр (келий). Каждая худжра делилась на две части, в первой – верхней - студенты спали, а в нижней занимались уроками, готовили пищу. Обычно в каждой худжре жили по два студента.

После завершения строительства в медресе было принято более 100 студентов, которых отбирали в ходе собеседования, а затем делили на три группы. В собеседованиях нередко принимал участие сам Мирзо Улугбек. Кроме учащихся, в медресе жили 10 мударрисов, хофизов и других служителей. Садром и главным мударрисом этого медресе был назначен Салохиддин Мусо Казизаде Руми.

Как писал известный самаркандский ученый, академик Ботирхон Валиходжаев, исследовавший историю медресе Мирзо Улугбека, учеба в нем начиналась в сентябре и продолжалась по март, а с апреля по август были каникулы, на которых студенты разъезжались по домам. Некоторые учащиеся, оставаясь в медресе, занимались индивидуально. Срок обучения здесь был от 8 до 16 лет, в зависимости от способностей каждого студента. Исходя из успеваемости, учащимся выдавались месячная стипендия и продукты питания. Неуспевающим студентам прекращали выдавать стипендию и продукты питания, после чего им приходилось тратиться на жизнь из своего кармана. Некоторые студенты не могли освоить программу обучения и оставляли учебу, уходя ни с чем. Тем, кто успешно завершал учебу, выдавался документ об окончании данного медресе. Документ давал право на работу по всему Мавераннахру и Хорасану в должностях мударриса в медресе, муаллима в школах, казия, имама в мечетях, мирзы в административных учреждениях и других.

В медресе Улугбека в течение 500 лет преподавали и обучались многие известные ученые, поэты, художники, музыканты, архитекторы. Здесь вместе с обучением студентов проводилась научно-исследовательская деятельность. Результаты этих исследований обобщались в трудах этих ученых. При медресе имелась богатая библиотека. Здесь, кроме переписчиков, работали каллиграфы, художники оформители и миниатюристы, переплетчики и другие. Библиотека медресе Улугбека была известна не только в Самарканде, но и по всему Востоку.

После смерти Мирзо Улугбека медресе еще какое-то время продолжало работать. Самаркандский историк Давлатшох Самарканди в своей книге “Тазкират уш-шуаро” сообщает, что в 1487 году в этом медресе обучалось более 100 студентов, им преподавали мударрисы Ходжа Фазлуллох Абу Лайс и Алоуддин Али Кушчи. Алишер Навои в “Собрании утонченных” описывает свою учебу в медресе Улугбека (1465-1469 гг.), где мударрисом был Мавлоно Ходжа Хурд.

После трагических событий в истории Самарканда в начале XVIII и восстановления города в конце того же века эмиром Бухары Шахмурадом медресе Улугбека, как другие медресе, возобновило свою деятельность, работая вплоть до 1920 года...

В этом году к 600-летию ансамбля Регистан его дирекция в отреставрированной мечети медресе Мирзо Улугбека планирует организовать выставку “История высшего образования в Самарканде”. Это даст возможность гостям и туристам узнать много нового об истории медресе Самарканда, в том числе увидеть доказательства того, что высшее образование в древнем городе появилось более 1000 лет назад.

Хонкул САМАРОВ - директор ансамбля Регистан

Рахим КАЮМОВ - заведующий научно-практическим музеем-лабораторией СамГУ

Площадь Регистан

Площадь Регистан – это, пожалуй, самое знаменательное из исторических мест Самарканда. Его история связана с именами таких выдающихся личностей, как Мирзо Улугбек, ‘Али Кушчи, Кази-заде Руми, ‘Алишер Навои, ‘Абдаррахман Джами, Захириддин Бабур, Ялангтуш Бахадур и других. Ныне комплекс Регистан включает в себя три медресе (Улугбека, Тилла-кари и Шердор). Первым было построено медресе Улугбека (1417–20), затем напротив, с восточной стороны возведена ханака Улугбека (1424), на севере – караван-сарай Мирзайи, на юге – соборная мечеть Алика Кукалдаша (1430), рядом с которой сооружены мечеть Мукатта‘ и медресе Абу Са‘ида. В 20–40 годах XV века Регистан превратился в великолепный архитектурный ансамбль. В XVII веке правитель Самарканда Ялангтуш Бахадур на месте разрушившегося ханака Улугбека возвел медресе Шердор (1619–1635/36), а на месте караван-сарая Мирзойи – медресе Тилля-кари (1646/47–1659/ 60).

В Центральной/Средней Азии главные площади городов традиционно назывались Регистан, что означает «песчаное место».

История самаркандского образования

В медресе Мирзо Улугбека в честь 600-летия со дня его основания состоялось открытие выставки «История образования в Самарканде" и исторической экспозиции фотографий прошлого.